2022年11月29日(火)16:10STスポット

松本奈々子さんと西本健吾さんによるパフォーマンス・ユニット「チーム・チープロ」。そのダンス作品『京都イマジナリー・ワルツ』が12月1日(木)〜5日(月)にSTスポットで上演されます。

本作の出発点は、2020年のコロナ禍に松本さんが始めた、想像上のものや人、風景と踊ることを試みる「イマジナリー・ワルツ」 プロジェクトでした。その後、京都でのリサーチとクリエイションを経て、どのようにダンス作品として仕上げていったのか。創作プロセスや背景にある思考について、チーム・チープロの二人に伺いました。

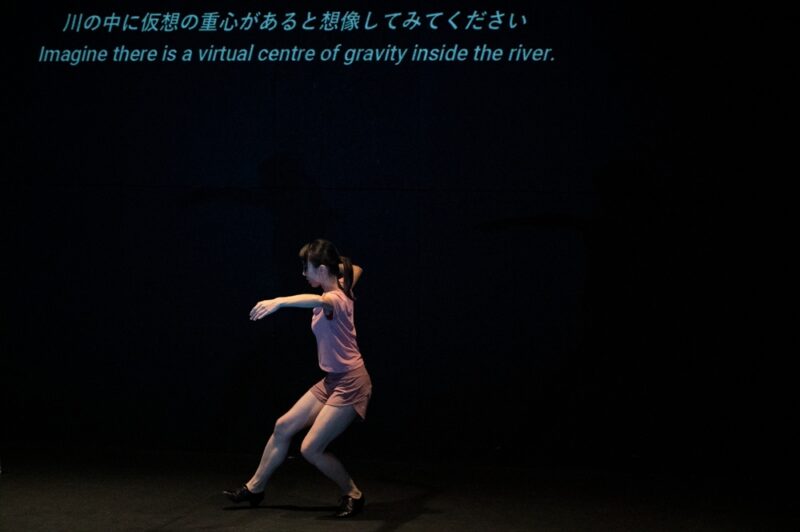

『京都イマジナリー・ワルツ』(2021年/THEATER E9 KYOTO)撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT

『京都イマジナリー・ワルツ』(2021年/THEATER E9 KYOTO)撮影:岡はるか 提供:KYOTO EXPERIMENT

リサーチ✕ダンス

――チーム・チープロの結成は2013年。当初は西本さんが演出を担当されていましたが、2019年以降は共同演出という体制を採られていますね。

松本

わたしたちは大学が一緒で、はじめて「チーム・チープロ」って名乗ったのも学内公演でした。当時はメンバーが五人いて、西本さんが演出をしていました。

西本

もともとぼくが全部ひとりで決めるのが好きじゃなかったから、わりとみんなで考えるっていうスタイルで、いまに繋がるようなリサーチベースの作品づくりは行っていました。

でも、みんなで調べて考えるって難しくて。調べたことを共有する方法もはっきりしていなかったし、調べたことをどう身体に落とし込むのかということもなかなか方法論として確立できずにいました。そんな中でメンバーもぼくと松本さんの二人だけになって。

ちょうどその頃、松本さんが踊ることを改めて考えなおしたいっていうタイミングとたまたま重なって、それで松本さんの経験や身体の感覚を土台に「踊りとは何か」について考えたり実践したりしてみようってことになりました。「リサーチ・ダンス」ってぼくらは最近呼んでるんですけど、それならぼくが演出としているより一緒にやったほうがいいだろうという流れでいまのかたちに至っています。

松本

それが『皇居ランニングマン』という作品の頃ですね。

『皇居ランニングマン』(2020年/STスポット『ラボ20#22』にて上演)撮影:前澤秀登

『皇居ランニングマン』(2020年/STスポット『ラボ20#22』にて上演)撮影:前澤秀登

――リサーチの順番としては、まず上演が決まってから、それに向けてテーマを見つけてくるのか。それともテーマが見つかって、作品になりそうな段階になってから上演の予定を立てるのか、どちらでしょう。

西本

ものによりますけど、「イマジナリー・ワルツ」はもともとはコロナ禍の最初の緊急事態宣言で家から出られなくなった時期に、とりあえずなんかやろうって言って始めたので、具体的に作品化までは考えてなかったです。

松本

「イマジナリー・ワルツ」というのが、想像の上でなにかと踊る「ワルツ」のことで。当時わたしが住んでいたアパートとか公園とか商店街を歩きまわりながら、踊り相手を探して想像の上で踊る、それを日記のように記録するという試みを続けてました。

どこか劇場で上演するかとか、初めは全然考えていませんでした。けれど、誰とも触れないようにしていたあのころの不思議な時間を記録しておいて、その記録とまたいつか踊るとどうなるだろうと関心をもっていました。

そしてコロナウイルスの規制が緩和されはじめたころから、この試みを劇場という場所にもっていくことを漠然と想像していたように思います。

西本

それから、KYOTO EXPERIMENT(以下、KEX)の公募プログラムに選ばれて、「イマジナリー・ワルツ」を京都に持っていって上演しようってことで、京都のリサーチを始めました。

鴨川にてイマジナリー・ワルツ

鴨川にてイマジナリー・ワルツ

――京都でのリサーチはどのようにして進めていきましたか?

松本

文献ベースのリサーチと、身体を使ったフィールドリサーチっていうのをやってて、基本的に京都ではなにと踊るかをずっと探っていました。

最初の取っかかりとして、京都や関西圏でのワルツの歴史を調べていました。ワルツをふくめボールルームダンスは明治期の近代化の過程で日本に導入されていったという背景があるのですが、その時期に、どこでどういうひとがワルツを習い、踊っていたかに関心をもちました。そのなかで、ダンス芸妓*の存在を知ったりとかして。それが文献ベースのリサーチです。

またそれと並行して東京でもやっていた「イマジナリー・ワルツ」のリサーチを繰り返していました。京都市内を歩き回って、ワルツを踊ってみて、そしてそれを写真や言葉で記録していくという。歩くときは、無計画に散歩することもあったし、文献リサーチで調べた場所を訪れたり、古い地図を辿って歩いたりもしました。それで、その場所の床の状態みたいな具体的なところから、そのときの風景を記憶していくみたいにしてフィールドリサーチは進めてました。

で、作品をつくるときには調べた文献の引用と「イマジナリー・ワルツ」のフィールドリサーチで書いたメモを構成して、ワッていっかい書いてみるんですけど、もっとここについて深められるかもみたいな補助線としてリサーチをさらに加えていくって感じですかね。

西本

うん、関係ないことでも連想したテーマを追加で調べてみるとか。

松本

妖怪のこととかめっちゃ調べてて(笑)。 その後も興味があって調べてはいるんですけど、使う機会はいまのところないです。

西本

あと、ぼくらのリサーチの手法でもうひとつ特徴を挙げるとするなら「ダンスを習う」っていうのが最近は大きいです。京都ではワルツを教わりに行きました。まあ、松本さんがですけど。

松本

京都の社交ダンス教室に通って、マンツーマンで一ヶ月間習ってました。実際教室に習いに行く体験は、YouTubeを見るのとは全然ちがいました。例えば「スウィング」で身体が投げ出される感じとか、実際に目の前に相手がいて手をとりあうことの緊張感とか。あとは教室の雰囲気もすごく印象的でした。教室で習ったステップは、鴨川の土手とか御所で練習していました。

いろいろ調べながら、そうやって繰り返しステップを練習しつづける身体が、リサーチを踊りとして上演するにあたっての媒介となっていて、「リサーチ・ダンス」にとってそれはとても大切なことだと思います。

*ダンス芸妓… 社交ダンスやバレエなど西洋から輸入されたダンスを踊った芸妓のこと。カフェーやダンスホールなどのモダン文化が栄えていた大正期、京都の一部の花街では西洋の舞踊を導入し、芸舞妓たちは稽古に勤しんでいた。当時は、芸妓のジャズオーケストラやバレエ団が結成されるなど芸妓のモダン化が進んでいた。

――京都でのリサーチ、クリエイション期間を経て、上演のかたちになるまでに作品の変遷はだいぶありましたか?

西本

テクストはけっこう変わりました。

とにかく片っ端からGoogledocsに書いていって、そこに引用もたくさん貼って。で、ある段階でそろそろまとめようってなったら、いったん今回はどこがおもしろくなるのかみたいなのを、そこから探していく。それを軸に書いて、お互いに見せて、「こういう構造にしたらどう?」ていうやりとりを何往復も続けて、それでおもしろくないからやめて、みたいな感じ(笑)。

そしたら、ファイルをコピーアンドペーストしてたくさんバージョンをつくってあるので、ある時期まで戻って、もういっかい別のルートから辿りなおすみたいな。

松本

ぜんぜん省エネじゃない(笑)。

西本

たまに、あのときのここにあったワンセンテンスがよかったから、これはいかそう、とかもします。

松本

そう、わたしたちのダンス作品では基本的にテクストを扱うんですが、観客と共有するテクストは字幕にします。観客とは共有しないことにしたテクストは、インビジブルテクストとして、つまり観客には見えないけどわたしにとってはあるテクストみたいな感じで採用するっていうこともしてます。

西本

上演中、語られる言葉は劇場の壁に文字として投写されるんですけど、それとは別に、松本さんが踊るための脳内テクストがあって、それが松本さんがいうところのインビジブルテクストです。

松本

作品の変遷ということでいうと、京都でのレジデンスでは、京都芸術センターに一ヶ月くらいと、そのあと劇場で十日間くらい制作する時間があったので、音響の林実菜さん、照明の渡辺佳奈さん、舞台監督の小林勇陽さん、映像の安倍大智さんと総出でやっていくみたいな時間がありました。

いろんな場所で踊っていた「イマジナリー・ワルツ」を舞台の上にのせる、というのが今回の『京都イマジナリー・ワルツ』のベースとなる考え方で、だから劇場で「想像上のなにかと踊る」とき、その「想像上のなにか」を、劇場空間に集まったみなさんと言葉と身体の関係でどう想像するかということを試してゆきました。

西本

リサーチとクリエイションの段階で、スタッフの人たちにはかなり助けてもらって。京都公演で制作として関わってくださった芝田江梨さんには、リサーチ面でもサポートいただきました。

松本

そうですね。テクニカルアドバイザーの吉本有輝子さんやプロダクションマネージャーの北方こだちさんにも見てもらったりして、外からの先輩の目も借りながら有機的に作品をつくっていける環境でした。

「イマジナリー・ワルツ」は、テクニカルスタッフのみなさんが一緒じゃないと上演できない作品になっています。

レストラン菊水の前の横断歩道にてイマジナリー・ワルツ

レストラン菊水の前の横断歩道にてイマジナリー・ワルツ

山とワルツを踊る

――「動き」のディレクションをつくるタイミングはテクストが固まってからですか?

松本

ほぼ同時ですね。書き始めた頃から同時並行でやってます。

実際にどう動くかっていう細かい部分はわたしが考えて、でもベースとなる型みたいなのがあって、それは一応二人で共有してます。

西本

そうですね。ベースとなる型は、例えば『皇居ランニングマン』だったら、いわゆる普通のランニングマンステップを皇居バージョンのランニングマンステップにするにはどうするか一緒に考えて。そういう振付のコアな部分はけっこう二人で考えてますね。

松本

あと、そのときはダンサーの西澤健人さんもいたので、彼と考えたりしました。

西本

「イマジナリー・ワルツ」だったら、ひとりでワルツを踊ってることのおもしろさってどこにあるのかみたいなことを二人で考えました。そこから、面白い動きが生まれるための手がかりとしてテクストと身体の関係を模索したり、動くためのイメージを練り上げていきます。動きの最後の仕上げの部分はやはり松本さんが担うことが多いです。

なので、型探しはけっこう一緒にやるかもしれない。最初の段階で、今回はどういうかたちにするかとか、どういう型を借りてくるのかみたいな。

――作品ごとで扱う型は変わりますが、型同士がチーム・チープロを通して少しずつ繋がっていく印象を受けます。

松本

そうですね、自分たちで勝手に系譜をつくってます(笑)。

西本

例えば、今年のKEXで上演した『女人四股ダンス』では相撲の「四股」を型として扱ったんですが、ぼくらの中でそれは今作の「ワルツ」とめっちゃ繋がってます。

松本

腰回りの重さ/軽さみたいなところとか、繋がってるよね。

西本

そういえば、「イマジナリー・ワルツ」のリサーチ中に、松本さんが山に向かって突撃しながらワルツを踊ってたことがあって。

松本

「これってかなり相撲じゃない?」って(笑)。

西本

まあ、山にあった、山の崖っぽいとこの、岩っぽいところに、松本さんが抱きついてる感じなんですけど。それを「山とワルツを踊る」みたいな共通言語として、リサーチでは言ったりしていますね。

松本

あのときは、山とワルツを踊っててもテンションが上がらなくて、「そうだ、ぶつかればいいんだ」と思って、それで相撲のぶつかり稽古みたいにやってたら、「これかも?」みたいな、そういう感じだった気がします。

「イマジナリー・ワルツ」は、実際に踊るのもそうですけど、踊るまでの重心を想像するみたいなところが一番気持ちがよくて。

例えば、机にペンが置いてあったとして、対象物となるそのペンとわたしとの間における重心みたいな、仮想の重心がどこだろうとか、そういうところから動き始めるんですけど、そこの部分が一番おもしろいんですよね。

先斗町歌舞練場前にてイマジナリー・ワルツ

先斗町歌舞練場前にてイマジナリー・ワルツ

京都から横浜へ

――12月1日からはおよそ一年ぶりに『京都イマジナリー・ワルツ』がSTスポットで上演されます。再演にあたって変化はありますか?

松本

コロナ禍の京都という特殊な状況で制作・上演した作品ですが、今回は構成とか変えずにほぼほぼ初演のままやろうと思ってます。

でも、空間がけっこう変わるので、きっかけのタイミングとかは変えてます。

あと、初演ではTHEATER E9 KYOTO(以下、E9)という劇場がすでにマジカルな空間だったので、そこでは言えたことがSTでは言えないかもっていうのはあります。なので、言葉と動きの関係を調節したいです。あとは、わたしのコンディション。過去のリサーチを辿りながら、横浜や自分が普段生活している街を歩きながら、いまこの作品を横浜で上演することが嘘にならないように準備しています。

西本

松本さんのいうマジカルな空間っていうのは、上演のための空間とも言い換えられると思います。E9はそれがすごく強いんですよね。

松本

広くてブラックボックスだし、人が立ってるだけで何かが起きてる感じをだしやすい。

西本

STは密室感があるというか。

松本

うんうん。真っ黒だと壁がない感じがあるけど、ここは壁がちゃんとあって、上階からときどき音がして、生活に近い感じがする。

西本

STは観客との距離が近いし、観客と何かを共有するための、E9とは違う工夫が必要な気がしてます。

『京都イマジナリー・ワルツ』横浜公演のリハーサル風景

『京都イマジナリー・ワルツ』横浜公演のリハーサル風景

――「イマジナリー・ワルツ」の今後の展開や、新作で扱ってみたいテーマがあれば聞かせてください。

松本

違う土地で新たな「イマジナリー・ワルツ」を展開させてみたいですね。あらかじめ場所を決めずに偶然おもむいた土地でつくるのがおもしろいのかもと思ってます。

やっぱり、ワルツが持ってる水のイメージだったり、近代化のイメージってどこの土地にもあるし、関わることっていうか。このプロジェクトにまつわるそれらのイメージをきっかけに場所や風景とかに触れたり、想像したりすることができる気がします。よく知られていない場所とかでももしかしたらなにか起きるのかもしれない。そういう装置として「イマジナリー・ワルツ」プロジェクトは続けられたらと思ってます。

西本

扱ってみたいテーマだと、過去の振付家にちょっと踏み込んでみたいと思ってて、それでマーサ・グラハムについてのリサーチを準備してます。モダン・ダンスを代表する、20世紀のアメリカで活躍したダンサー・振付家です。

松本

あと「ヒステリー」に関心をもっています。『女人四股ダンス』をつくっているときに、ヒステリーの語源が古代ギリシア語で子宮だということを知って。かつて、体調不良の原因を子宮が転がっているからだと女性に診断を下したんだそうです。それと、マーサ・グラハムの残した「子宮で踊る」という言葉が重なって、『女人四股ダンス』のZINEフライヤーにも「子宮ころころ…」って書いてます。

いまはヒステリーとグラハムのことを調べるところから始めてます。当時のアメリカって、バレエのトウシューズを脱いで裸足になって踊るような人たちが出てきた時期にあたるらしくて。そんな中で、彼女がつくったメソッドは、カンパニーとしていまも受け継がれていて、そのトウシューズを脱いだ後につくった型や彼女が書き残している言葉に興味があります。

西本

「コントラクション・アンド・リリース」っていう呼吸をベースにしたダンステクニックを考案した人で、それにも興味をもっています。

松本

『京都イマジナリー・ワルツ』はテクニカルスタッフと一緒につくったと思っているし、『女人四股ダンス』のときは二人の出演者もチームに加わってつくりました。『皇居ランニングマン』以降は、そういうふうに作品の創作過程にいろんなひとがかかわるような環境でつくってきていて、リサーチしたことの構成のしかたが変わってきたように思います。だから、わたし以外のダンサーやパフォーマーともリサーチチームみたいのをつくって、やってみたいです。そのほうがいろんな人がかかわる余地もあったり、想定していなかった不思議なことが起きたりとか、そういう悩む時間があるのがいいなと思うので。

取材日:2022年11月9日(水) 取材:萩谷早枝子 構成:萩庭 真

チーム・チープロ:

松本奈々子と西本健吾によるパフォーマンス・ユニット。身体と身振りの批評性をテーマに活動を続けてきた。主な作品に『20世紀プロジェクト』(2017-2018)、『皇居ランニングマン』(2019-2020)、『京都イマジナリー・ワルツ』(2021) など。

【公演情報】

チーム・チープロ 『京都イマジナリー・ワルツ』(YPAMフリンジ2022参加作品)

2022年12月1日(木)―12月5日(月)

詳細:https://stspot.jp/schedule/?p=9155